大菩薩嶺(だいぼさつれい)

・標高:2,057m

・所在地:山梨県甲州市、北都留郡丹波山村

・日本百名山

・富士山の眺めが良い事でも有名

・コースや施設が豊富なので宿泊を伴う登山も人気

「大菩薩嶺」は奥秩父山塊に属し、秩父多摩甲斐国立公園内にある日本百名山です。標高1,600m弱から登り出すことができるため山頂との標高差は400mちょいと、初心者でも容易に登れる2,000m級の百名山として人気です。

見晴らしの良い稜線では富士山を眺めながら歩くことができます。紅葉の名所としても有名。本当は大菩薩嶺の紅葉を眺めに行く計画でいたのですが、今年はちょっと遅いようでまだこれからという感じでした。今年はこれから11月にかけて見頃を迎えると思われます。

駐車場情報

秋の好天が予想される土曜ということで、この日は「上日川峠第二駐車場」に深夜から車をとめて車中泊しました。40台位駐車可能です。手前にトイレがあるので便利です。

「ロッヂ長兵衛」前にある第1駐車場は観光バス用?のカラーコーンがいくつか置かれ8台で満車でした。第1、第2は混雑期には激戦なので暗いうちに行かないと厳しいようです。前泊しておいて良かった。

満車の場合は少し下った所にある第3駐車場を利用しましょう。

この日のコース(周回)

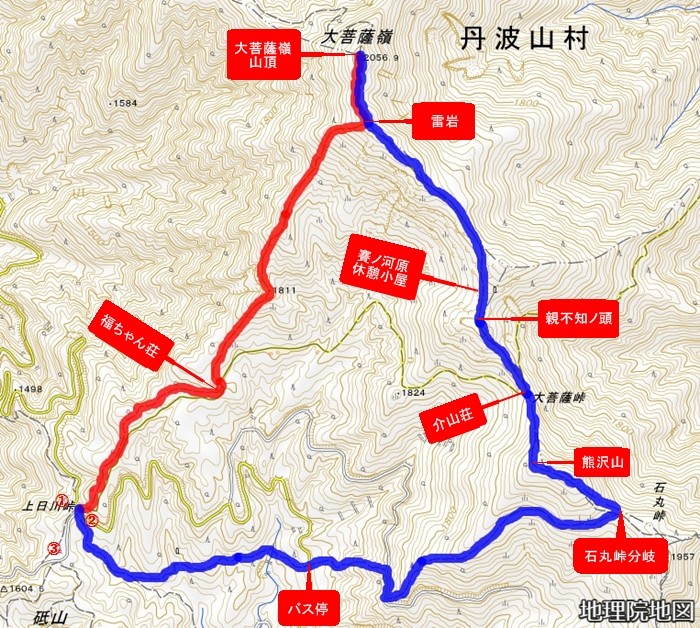

①第1駐車場(約10台) ②第2駐車場(40台) ③第3駐車場(約60台)

上日川峠 ⇒ 福ちゃん荘 ⇒ 雷岩 ⇒ 大菩薩嶺山頂 ⇒ 雷岩 ⇒ 親不知ノ頭 ⇒ 大菩薩峠(介山荘) ⇒ 熊沢山 ⇒ 石丸峠分岐 ⇒ 上日川峠

往復距離:8.1km 累積標高差:(上り)740m(下り)740m

標準コースタイム(夏期)は、往路2時間00分、復路2時間30分です。

※往復距離と累積標高差は概測です

上日川駐車場 ⇒ 福ちゃん荘

上日川登山口前にある「ロッヂ長兵衛」です。早朝で営業前でしたが、煙突から出ている煙も相まって良い雰囲気です。

第1駐車場の奥から眺める冠雪した南アルプス。この時点で既に気分が上がっています。

栄和交通のバス停。公共交通機関での大菩薩へのアクセスが分かりやすいページがあります↓

案内図でこの日のルートを確認。

色々と売っている「ロッヂ長兵衛」。左下の「お姿ちゃん(お婆ちゃんですかね?)の桃のコンポート」に魅かれます。

上日川峠の登山口。ここで既に標高1,600mぐらいあります。さすが関東の人気の山ですね。朝7時なのにどんどん人が増えてきたので慌てて登り出します(笑)

大まかなコースタイムも掲示されています。この日は大菩薩嶺の山頂まで唐松尾根で登る予定なので、このコースタイムで約1時間30分のようです。

序盤は「福ちゃん荘」まで緩やかな登りが続きます。道も歩きやすい!

早朝の気温が低い中、青空ときれいな樹林帯歩きがとても心地よいです。

緩やかな坂道をのんびり歩いて「福ちゃん荘」に到着。

ここで標高1,720m。「福ちゃん荘」まで車で乗り入れできますが、駐車できるのは宿泊者のみだそうです。

ここも色々と売っています。馬刺し喰いたい...

「福ちゃん荘」で御休憩されたそうです。

分岐にトイレあります。

ここにも案内図。ここで大まかに二手に分かれます。「表登山道」で大菩薩峠経由のコースもいいのですが、山頂の混雑を避けるために早めに登ろうということで「唐松尾根」から山頂を目指すことにしました。

福ちゃん荘 ⇒ 大菩薩嶺山頂

左手の「唐松尾根」方面へ進みます。

広くて歩きやすい道が続きます。

唐松尾根の名のとおり、カラマツの樹林帯を登って行きます。少しずつ道幅が狭まってきます。

紅葉もチラホラ。

少し開けてきました。草紅葉が見られるかと思いましたが、霜が降りて白くなっていました。

そして開けた所から後ろを振り返ると、冠雪した富士山と雄大な景色。

山頂に近づくにつれ岩が増えてきます。それでも整備されているので歩きやすいです。

「雷岩」が見えてきました。

山頂手前の「雷岩」に到着。周辺は広いスペースがあるので絶好の休憩ポイント。

富士山がよく見えます。

でもここはまだ山頂ではないので、奥の樹林帯に進み「大菩薩嶺」山頂へ向かいます。

緩やかなアップダウンを経て「大菩薩嶺」山頂に到着。標高2,057m。標識と三角点の周辺は木々に囲まれ見晴らしは良くありません。そのためか、「百名山の三大がっかり山頂」の一つと言われています...

ただ、大菩薩嶺の見どころはその他のポイントにあります。

大菩薩嶺山頂 ⇒ 大菩薩峠

ということで、山頂で写真を撮ったら「雷岩」へ戻りました。

「雷岩」に戻ってきました。天気も良く富士山が良く見えました。

横を見ると甲州市等の街並みや、雲がかっていますが南アルプスの山々。

富士山をズームで。

山梨の街並みと富士山をセットで。手前の湖は「大菩薩湖」。

「大菩薩峠」方面へ下山開始します。富士山を眺めながらの稜線歩き。なかなか来られないのでゆっくり味わいながら歩きます。

標高2,000m地点の標柱。

ここも見晴らしの良い広めのスペースがあるので休憩ポイントです。

気持ち良すぎて下りたくない。

歩きやすい道が多いですが、ちょっと大きめの岩がゴツゴツしたポイントもあります。

休憩小屋が見えてきました。

「賽ノ河原」です。「賽ノ河原」って色んな山にありますね。

休憩小屋の周辺には石が積み上げられているケルンが沢山あります。最初は道標かと思っていましたが、賽ノ河原の供養塔なのだと地元のベテランさんに教えてもらいました。

休憩小屋内部はこんな感じ。きれいに管理されていますね。

先へ進みます。分岐を右手に「親不知ノ頭」へ。

「親不知ノ頭」も見晴らしの良い広めのスペースです。こういうポイントが多いのも大菩薩嶺が人気の理由の一つですね。

分岐から登山道に戻り少し下ると「大菩薩峠」と「介山荘」が見えてきます。

著書『大菩薩峠』で広く知られている中里介山の石碑。

「大菩薩峠」と「介山荘」に到着。

「大菩薩峠」。その奥には先ほどいた「親不知ノ頭」。

「上日川峠 石丸峠」の方面へ進みます。

「介山荘」は売店だけでなく、宿泊も人気だそうです。

「介山荘」の奥に分岐があり、「上日川峠」方面はこの建物の間を進みます。案内図も設置されていますが、建物の壁にも矢印が書かれています。

「石丸峠」方面よりも、表登山道で「上日川峠」へ戻る方が楽なので、疲れている方はこちらへ進みましょう。

この日は「石丸峠」方面へ進みました。この休憩舎の前の道を進みます。休憩舎にはトイレもあるので、念のため用を足しておきました。寒くなるとトイレが近くなりますからねぇ。行ける時に行っておくとよいです。

大菩薩峠 ⇒ 上日川駐車場

「大菩薩峠」から「熊沢山」を経由して「石丸峠」へ向かいます。

この日のコースでは何気にこの「熊沢山」への登りが一番きつかった様な気がします。この辺りは苔が多いので好きな人にはおススメです。

そんな「熊沢山」への登りもすぐに終わり、また緩やかな道が続きます。

「石丸峠」が見えてきました。ここからちょっと急坂を下ります。雨でぬかるんでいる時は滑りやすいのでご注意。

斜度はこんな感じ。

「石丸峠」周辺のこの笹の草原がまた良いのです。ちょっと雲が増えてきましたが、青空に映えて本当にきれいです。

「石丸峠」分岐から「上日川峠」へ戻りました。

見晴らしの良い笹の草原が終わり樹林帯へ入ります。

紅葉と苔がきれいでした。

一度林道に出ます。

少し林道歩きが続いた先に、左手に標識があるのでそちらへ進みます。

細目の急坂を下りて行きます。

今度は舗装路に出ます。

バス停もあり、ここを起点にして登ることもできるようです。道路を挟んで向かいの登山道へ進みます。

途中、渡渉ポイントがいくつかあります。

後半は「大菩薩峠自然観察歩道」エリア内の道をのんびり歩きます。

最後は登り道。

「上日川峠」に戻ってきました。観光バスが沢山とまっていて、「大菩薩嶺」の人気をさらに実感しました。

この後「ロッヂ長兵衛」で桃のコンポートを買って帰りました。おしまい。

大菩薩嶺の感想

大菩薩嶺は今回のコースと表登山道しか通ったことがありませんが、登りやすい道が多く標高差もあまりないので初心者にも人気の百名山の一つです。景色の良いポイントが多く、晴れている日はとても気持ちの良い山歩きができます。

と言ってもまだ一部のコースしか知らないので、今度また機会があれば他のコースから登ってみたり、周辺の山に縦走してみたいなと思います。

今年の紅葉ピークは少し遅れているようなので、これから11月上旬にかけて見頃を迎えると思われます。

この日使用した主な道具

「ARC'TERYX(アークテリクス) Delta LT Jacket」

冬の山での休憩中には急激に体が冷えます。登山中は暑くなって不要でも、休憩中にアウターの下に着られる薄手のフリースやダウンジャケットがあると良いです。バックパックに最低1枚は入れて行きましょう。

「THERMOS(サーモス) 山専用ステンレスボトル900ml FFX-900」

暖かい飲み物、冷たい飲み物を長時間保温できる最強の水筒。沸騰させたお湯を入れて行けば、バーナーを持って行かなくても山でカップ麺や温かい飲み物を楽しめます。

「snowpeak チタンダブルマグ 300 フォールディングハンドル」

ダブルウォール構造で熱を伝えにくくなっており、温かい飲み物は冷めにくい。冷たい飲み物は温くなりにくく、結露も出にくい。チタン製のため軽量。